貓從哪裡來?

和今天所有活著的生物一樣,貓是從原始湯中進化而來的。所有在進化過程中幸存下來的動物,今天仍然存在,是那些逐漸改變並發展出來,以適應地球上不斷變化的環境條件的動物。有些吃植物,有些吃其他動物,也有些兩者都吃。生態系統的形成,使得一些動物主導了某些區域,而另一些成為獵物。最大的動物通常不是獵物;其中的肉食性動物是強大且快速的獵人,能夠殺死並撕裂它們的獵物。在過去的 4000 萬年裡,貓和它們的祖先一直在捕獵其他動物並吃它們的肉。

我們貓的祖先

貓是哺乳動物。哺乳動物從爬行動物演變而來,距今約 2 億年,並在恐龍消失後的 7000 萬年前開始主宰地球。在哺乳動物中,最成功的獵人是食肉目,或肉食性動物。食肉目包括狼、狐狸、熊、熊貓、鼬、獾、臭鼬、靈貓、金貓、孟加拉獅、鬣狗和真正的貓。這最後一組包括了大家熟知的大貓如獅子、老虎、豹、雲豹和美洲豹,以及一些不太為人熟知的小貓如猞猁、奧塞洛特和馬爾加。

進化過程,包括對生態系統的適應,意味著隨著時間的推移,一些食肉動物改變了它們的飲食。最著名的例子是熊貓,它們已經不再吃肉。貓是唯一仍然完全依賴活的脊椎動物為食源的動物群體。

所有貓的特徵是有一套完美適應於切割和撕裂肉的牙齒。這些牙齒在 5000 萬年前的現在已經滅絕的 Creodonts 這一哺乳動物群體中就已經存在。這些是令人畏懼的野獸,外形類似於今天的狼和熊。儘管擁有令人印象深刻的牙齒,但他們似乎並沒有隨著時間演變,並且沒有任何後代物種。

另一組哺乳動物,稱為 Miacids,它們的牙齒更加有效於撕裂獵物。他們也擁有更大的大腦和運動能力,使它們成為完美的獵手。

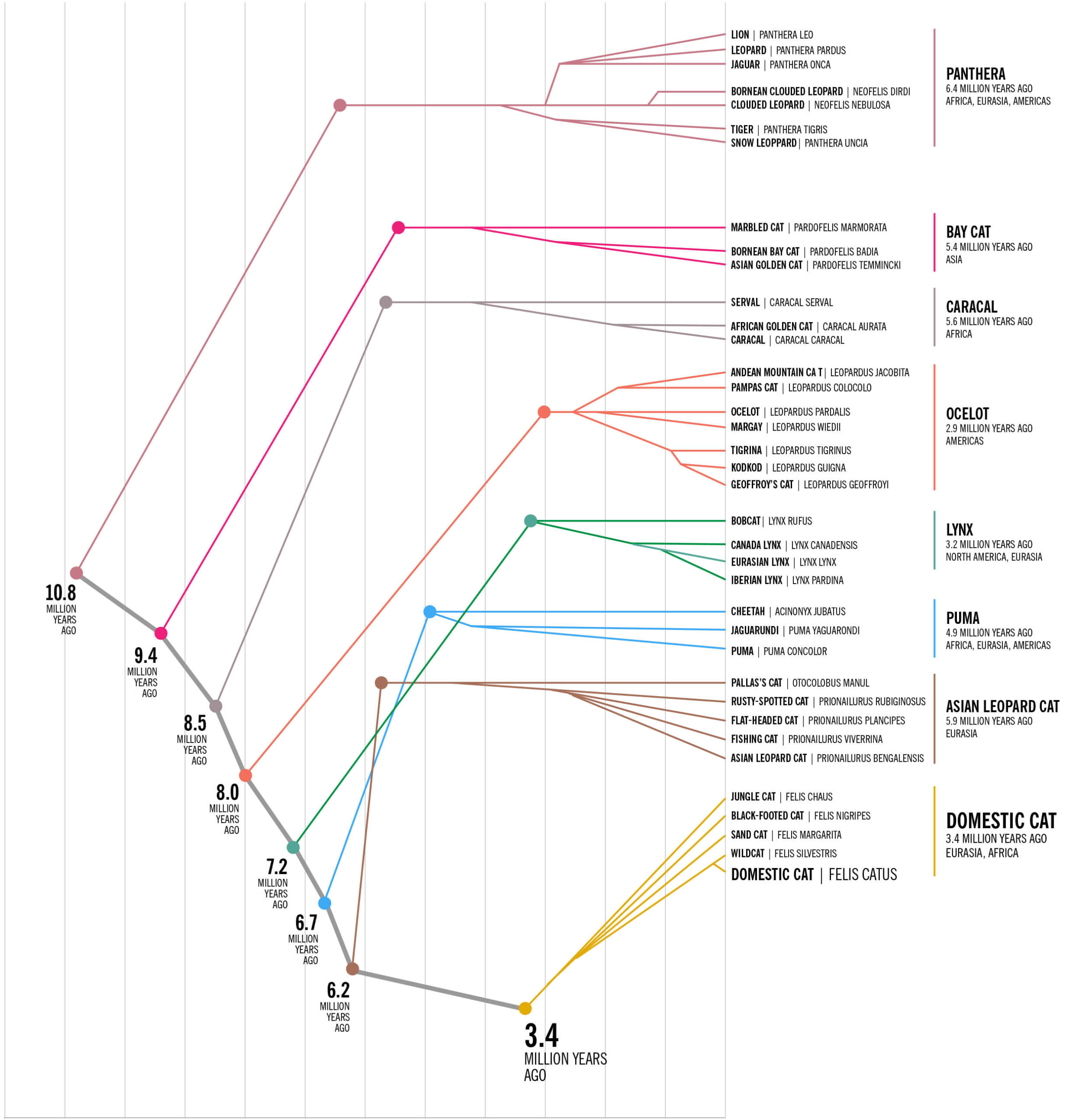

Miacids 居住在森林中並爬樹,並且有證據表明它們擁有可伸縮的爪子。約 4500 萬年前,Miacids 演化為不同的食肉動物,包括現代的貓。這是貓及其祖先的家族樹,經過了過去 1000 萬年的演變。

進化

貓開始在世界各地擴展,根據狩獵條件定居在某些地區,或者繼續移動。由此,出現了不同的物種,每一種物種都適應於特定的棲息地或獵物。

最著名的已經滅絕的貓,是 3500 萬年前統治大陸的劍齒虎。它們和老虎的關聯不比其他任何現存的貓更密切,因此我們稱它們為劍齒虎。化石顯示它們擁有像匕首一樣的上顎犬齒。據估計,這些犬齒是一種武器,可以殺死一隻成年象,這是現代任何貓都無法做到的。它們利用犬齒來刺擊,擁有小腦和沉重的身體。

劍齒虎與小型牙齒和更快的貓科動物共同存在了一段時間。大約 300 萬年前,當冰河時期開始時,地球上出現了多種多樣的貓科動物,與今天的貓科動物相似。這些包括三大類別:Acinonyx(獵豹),Felis(小型貓)和 Panthera(大型貓)。除了獵豹,這些貓科動物都能在不同的大陸間擴展。貓科動物的成員在過去幾百萬年中多次穿越從亞洲到美洲的白令海橋,然後在不同的大陸上進化成不同的物種。

馴化

狗在人的進化歷程中很早就被馴化。在游牧時代,距今 1 萬到 1 萬 2 千年之前,羊、牛和豬就已經開始被飼養。狗被飼養來幫助管理羊群。它們在過渡到定居生活並建立農業時變得更加重要。貓大約在 4000 年前開始與人類密切生活,儘管一些貓科動物仍然保持野生狀態。這可能聽起來是一段很長的時間,但在進化的角度來看,對於一個動物的身體來說,這並不是很長的時間。

大型獵手

貓作為肉食性動物,天生是獵手。牠們擁有圓形的頭部和靈活、輕盈的身體。貓屬於貓科(Felidae)家族,位於食肉目(Carnivora)之中,屬於哺乳動物(Mammalia)類別。貓科家族的具體物種數量仍然存在爭議。至少已有 38 個物種被定義,其中包括家貓,但分類並不簡單。

有一些大型的會吼叫的貓,屬於 Panthera 種。這包括獅子、豹、老虎、雪豹、雲豹和美洲豹。牠們擁有一種特殊結構的舌骨,位於舌根部,由軟骨組成,並且牠們的聲音器官能夠自由移動,這使牠們能夠吼叫。

而在其他貓科動物中,舌骨是完全鈣化且僵硬的,所以牠們不能吼叫。除了其中一個例外,所有這些不能吼叫的貓,都歸入 Felis 屬,也稱為“小型貓”。儘管這個名字如此,Felis 屬也包括美洲豹,它與豹一樣大,但卻不能吼叫。

唯一的例外是獵豹。牠的獨特性在於牠的爪子不能收回。牠有自己獨特的 Acinonyx 基因,這在任何其他貓科動物中都沒有。

接近野生的親戚

身體結構

儘管貓科動物(Felidae)有許多分類和亞類,但無論是野生還是家養,它們之間仍保留著許多相似之處。獅子是唯一能夠一眼區分性別的貓科動物,雄性擁有鬃毛。與其他大型貓類一樣,它們進化出更大的體型以便獵捕大型獵物。

所有的貓都用腳趾行走,這使牠們的腿更長,也能跑得更快。大多數貓無法長時間維持高速奔跑,因此牠們會潛伏等待機會伏擊獵物。牠們的身體也顯示出這一點,柔軟而有力,使牠們能夠悄悄接近目標並突然撲上。獵豹是這條規則的例外,牠可以長時間追逐獵物,奔跑速度可達每小時100公里。

無論體型大小,所有貓的前腳都有五個腳趾,後腳有四個(每個腳趾下有肉墊,中間還有一個大肉墊)。這些肉墊幫助牠們在行動時無聲無息地接近獵物。牠們都是出色的攀爬者,有些甚至會從樹上跳下來撲殺獵物。良好的平衡感、靈敏的聽覺與視覺,使牠們成為高效的獵人。嗅覺也很發達,但並不主要用於狩獵,而是用來偵測其他貓的氣味訊息。所謂的「費勒曼反應」(Flehmen),是一種利用犁鼻器的特殊行為,是聞與嘗的結合,用來深入分析氣味。當貓張開嘴並上揚上唇時,牠正吸入氣味以傳送至這個分析器官。

狩獵與食物

每隻貓狩獵的方法都不同,狩獵的衝動是天生的。小貓會與任何會動的東西玩耍,運動會刺激牠們的攻擊本能。雖然狩獵本能是與生俱來的,但捕獵的技巧(潛行、撲擊、致命一擊等)必須經過學習與練習,才能在離開母親保護後獨立生存。學會捕食後,有些貓甚至會嘗試教牠們的人類家庭成員如何捕獵。當貓叼著老鼠或小鳥給你時,牠是在展示食物的來源,並與你分享,甚至想教你如何自己捕食。千萬不要責罵帶食物回來的貓,因為這是牠們表達「你是家人」的方式。人類所謂的「玩弄獵物」行為,其實是貓在測試獵物是否還會反抗,以免自己受傷。這個過程也會使獵物虛弱,更容易被殺死。大多數貓用犬齒切斷獵物的脊椎來殺死牠。獅子會撲上獵物並折斷牠的背骨,而老虎則會咬住喉嚨。無論哪一種方式,貓的天然飲食都是來自動物的肉。

狩獵也決定了野生貓的進食習慣,長時間的休息被短暫的覓食打斷。野貓會盡可能多吃,每次可攝取體重三分之一的食物,之後可以數日不進食。有些貓在後腿之間的下腹部有一層「原始脂肪袋」,類似駱駝的駝峰,可以在食物短缺時提供能量。家貓中較少見,但仍存在於某些品種,如阿拉伯貓與孟加拉貓。食物與飢餓對貓的行為有強烈影響。牠們每天可睡達18小時,只有在飢餓時才會活動。家貓與野貓一樣需要睡眠與食物,不同的是,牠們由人餵養,不需狩獵,導致攝取的能量消耗不足,這是肥胖的主要原因。

有時候,貓無法吃完牠們捕獲的獵物,會把剩下的食物埋起來以免被其他動物發現。哺乳期母貓尤其會這樣做,以保護自己和幼崽不被掠食者找到。這種掩埋食物的本能有時也可在家中看到。當貓在食盆周圍扒地時,是在尋找東西覆蓋食物。如果報紙放在碗下,牠可能會撕碎報紙放入碗裡。若看到這樣的行為,不要阻止,讓牠安心,牠會相信食物不會被奪走。

除了吃肉外,野貓偶爾也會吃草。這並非出於營養需求,而是被認為有助於排出梳理毛髮時吞下的毛球。這個習慣在野貓與家貓中都存在。

其他遺傳行為

貓還有一種與生俱來的「踩奶」行為,看起來像在揉捏或拍打。這通常在進食前出現,是滿足與放鬆的表現,與幼貓吸奶時的動作有關。許多貓在睡前或迎接人與同伴時也會做這個動作。

野貓眼睛的顏色與皮毛花紋也是遺傳的。對於純種貓,這些特徵用來區分品種。在野外,這些特徵則進化成保護色,幫助牠們隱藏身形。作為獵手的同時,貓自己也可能成為獵物。只有那些毛色最適合環境的貓才能生存並繁衍,形成偽裝良好的族群。

雖然家貓與野貓共享約95.6%的DNA,行為也高度相似,但幸運的是,當家貓依偎時,不會佔滿整張沙發。我們應該記得,進化的時間尺度非常漫長,貓的本質仍然是絕對的肉食動物。許多貓仍保留掩埋食物的本能(所有貓也會掩埋排泄物以免被發現),這表明牠們並未真正脫離野性。即使環境安全、食物獲取容易,貓的飲食仍應盡量接近自然,以滿足真正肉食動物的生理需求。

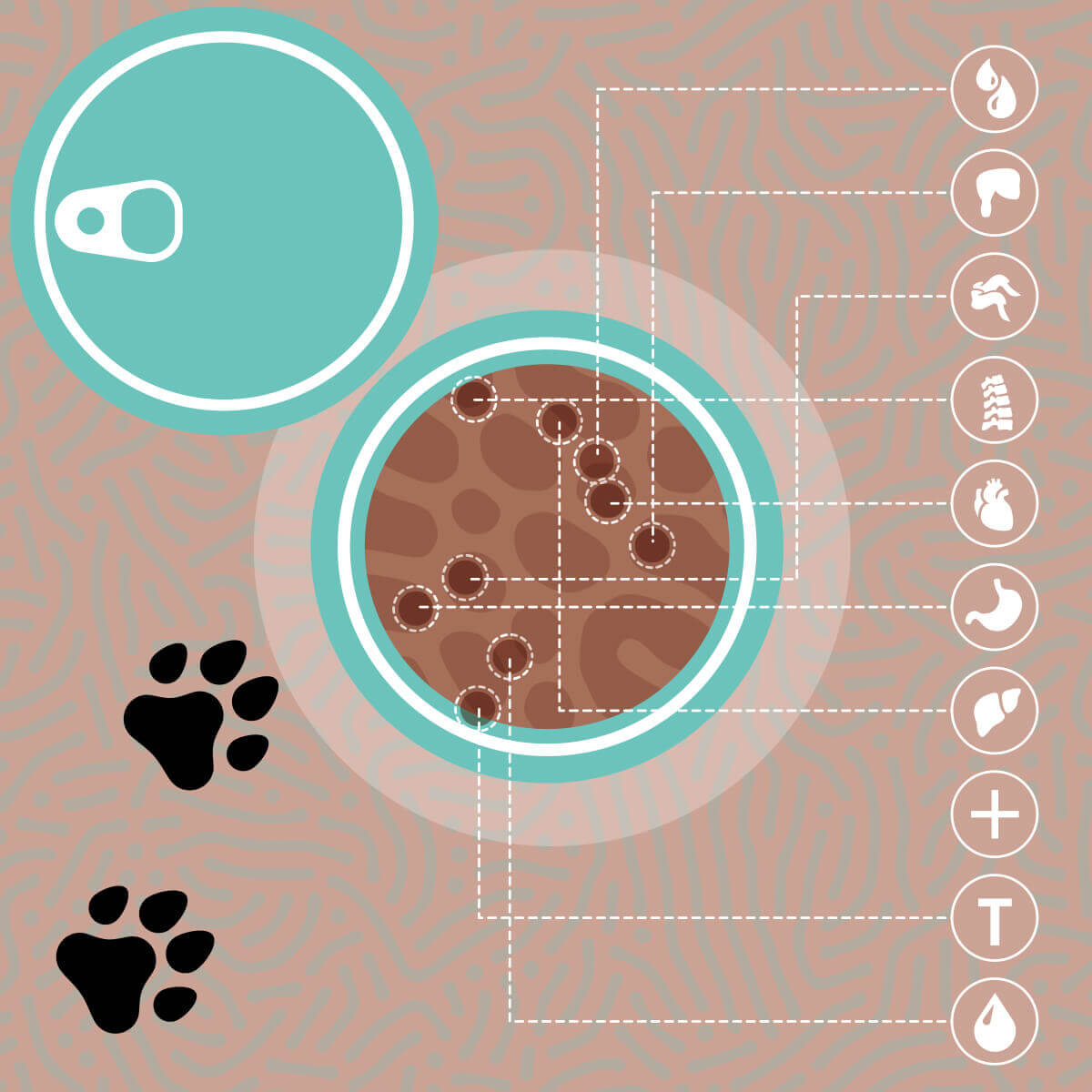

天然貓糧

在 3coty®,我們以大自然為指導,研發出100%純肉製成的天然濕貓糧,讓您的貓能獲得如同野外狩獵般完整的營養,而無需費力追捕獵物。我們明白絕對肉食動物的飲食應完全由肉類構成。即使飼主選擇素食,貓依然是天生的食肉者。

本文章經由人工智能翻譯,以便您可以使用自己的語言閱讀。